自分らしく生きる力を支える

〇フルイドスクールでフレキシブルな学びの場を展開します

〇子どもたちが安心して過ごせる場作りを行います

〇子どもをとりまく大人もともに学べる場を提供します

子どもたちは力をもっています。自分らしさをもっています。

子どもたちが笑顔で子どもらしく、自分らしく

自分で選択して人生を進んでいけるように、サポートするのがterraの使命です。

フルイドスクール

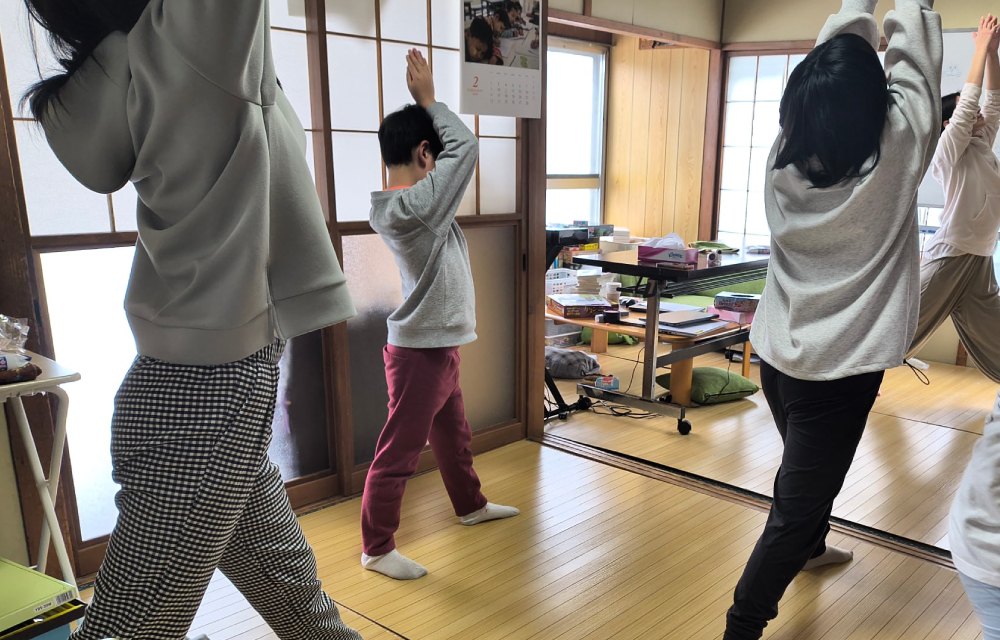

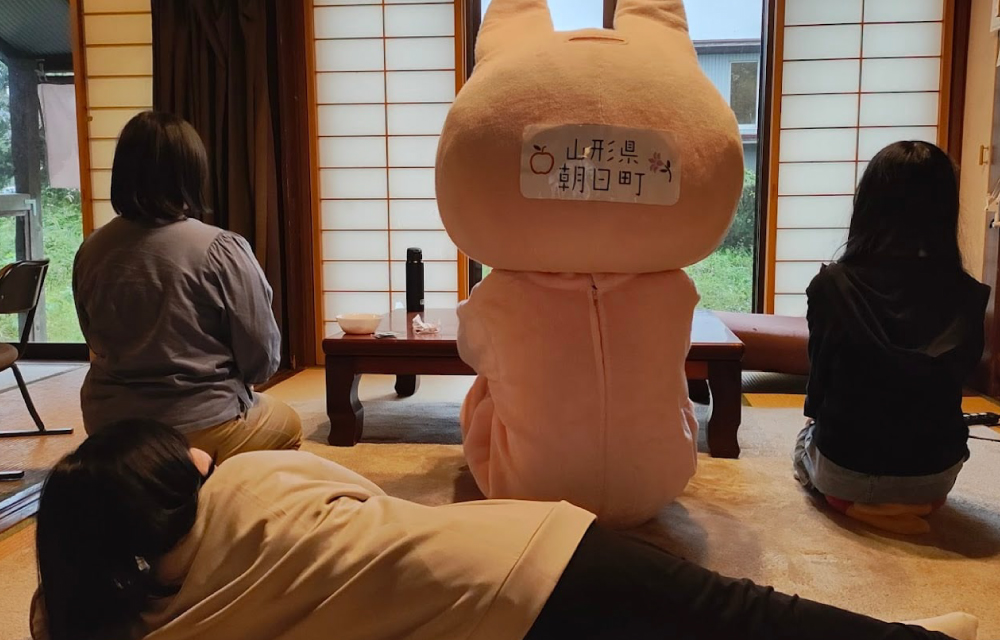

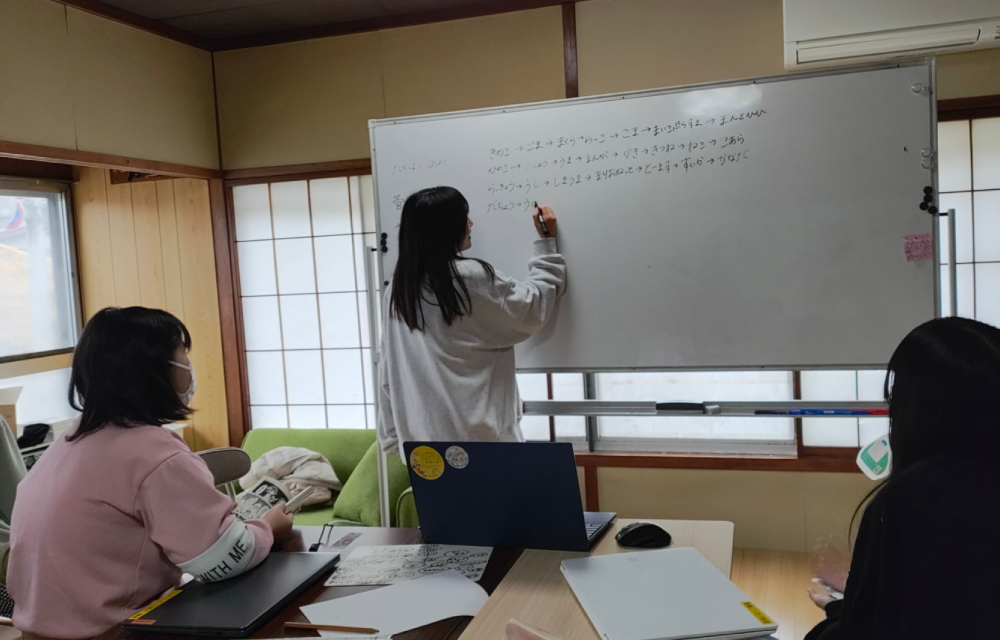

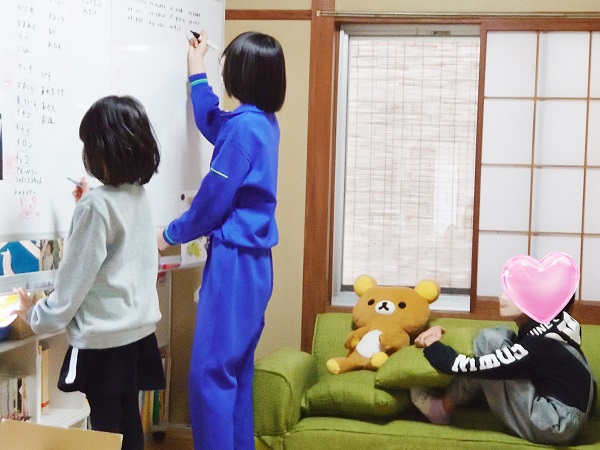

フルイドスクールは、学校以外のもう一つの学び場・居場所です。「子どもの権利」を中心にスクールでの過ごし方は子どもたちが決めていきます。まずは子どもたちが安心して過ごせる場で心の充電を行っていきます。

フルイドスクールterra

学校以外のもう一つの学び場・居場所です。「子どもの権利」を中心にスクールでの過ごし方は子どもたちが決めていきます。まずは子どもたちが安心して過ごせる場で心の充電を行っていきます。

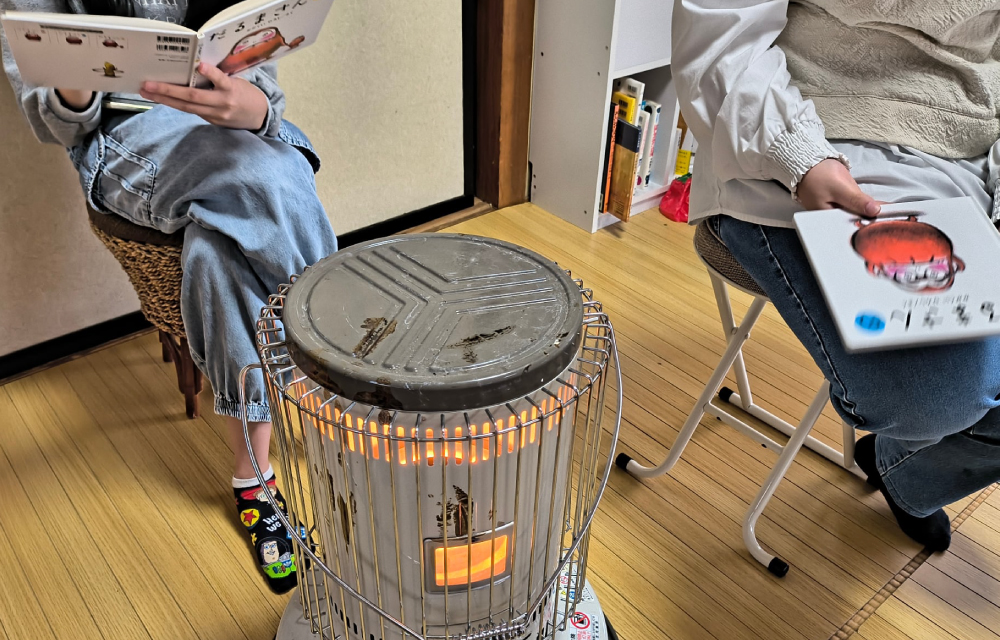

一人でのんびり過ごすもよし

一緒にゲームなどするもよし

読書や制作活動に取り組むもよし

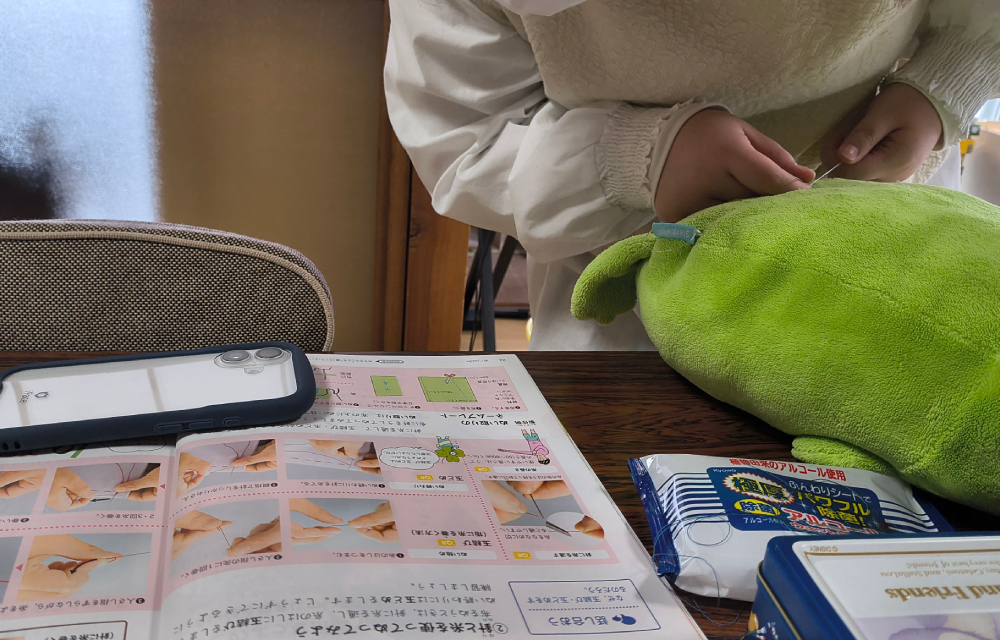

一人一人の「やってみたい」を最大限にサポートします。教科学習のサポートも可能です。定期的に外部講師のプロラム体験や自主企画(校外学習や調理学習)などを行い共同的な活動も体験していきます。

スタッフは小学校教員・特別支援教員免許有資格者や、児童発達支援士の有資格者です。

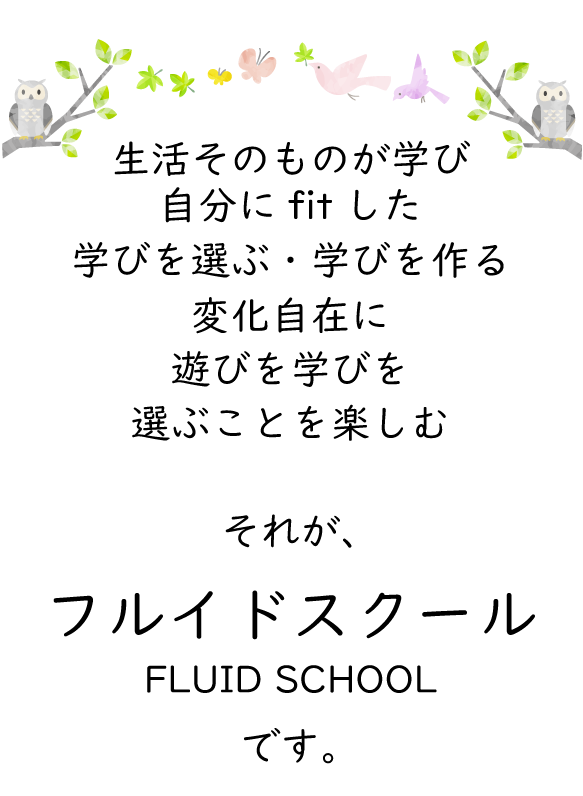

フルイドとは

学びの姿が自由に変化していく

自分の関心に合わせ学びを選び、学びで自身も変化していく

同じところにとどまるのではなく、常に流動的でフレキシブルな学び

外から学びに来るもあり、また外に出ていくもあり

そんな願いを込めたフルイドスクールは「Fluid」の語源から作った造語です。

スクールの利用について

利用時間 9時~15時

(前後合わせて1時間を超える場合は延長にて対応いたします)

利用料

お問い合わせください

★無料体験(1回)が可能です。

スケジュール

午前と午後の選択プログラム

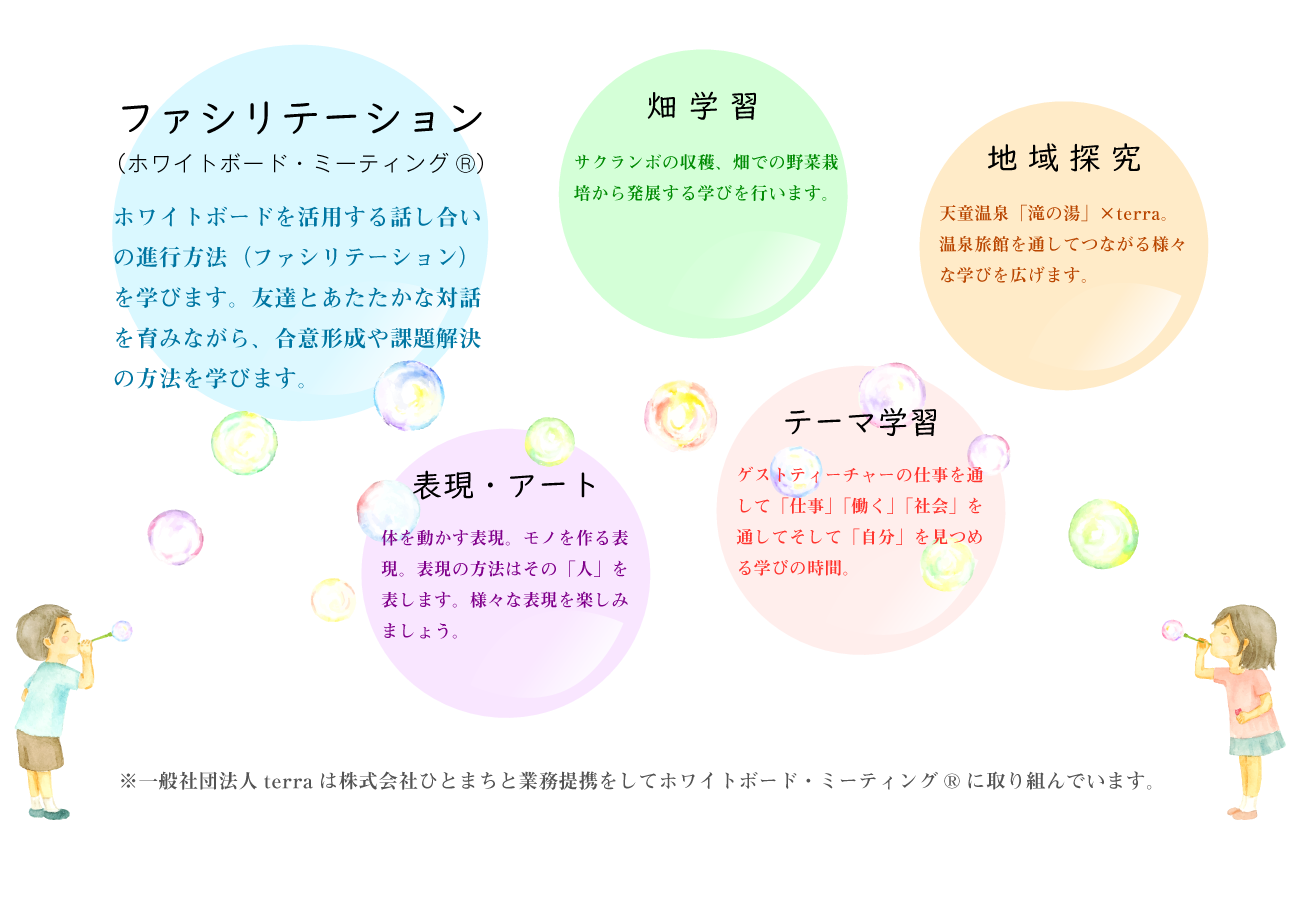

畑学習やファシリテーション・地域探究や表現活動など多様な内容。

子どもたちの希望も取り入れながら構成

| 9:00 | 朝のコミュニケーションタイム ・スケジュールを確認 フリータイム プログラム選択 |

| 12:00 | おひるごはん |

| 13:00 | 午後の活動 フリータイム プログラム選択 |

| 14:30 | 片付けと振り返りタイム |

| 15:00 | さようなら (tsunagu♡spaceで活動する場合はそのまま) 活動の移動 |

利用料金

◆ 入会金 5,000円 (保険等に充当)

◆ 利用料

| 週2回利用 | 16,000円/月 | 9時~15時 |

|---|---|---|

| 週3回利用 | 24,000円/月 | 9時~15時 |

| 講座のみ | 1,000円/回 | 該当時間のみ |

(週4回、5回利用を希望の場合は、上記の回数を組み合わせることになります。)

[ 単発利用 ]

年間登録料 5,000円(保険等に充当)

利用料 2,500円(1日)

利用形態

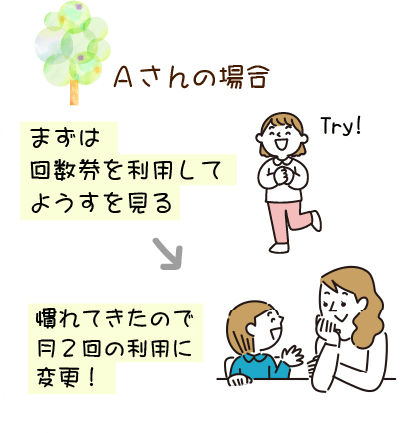

週1・週2・週3・回数券・単発と多様な利用形態を選んでいただけます。

利用の仕方、お気軽にご相談ください

私たちの取り組む課題

登校以外の選択肢が少ない現状

山形県天童市および近隣市町村では、学校以外の学びの場や居場所が限られているのが現状です。近年、子ども食堂は増えつつありますが、子どもたちが学校の時間帯に過ごせる場所は依然として少ないです。適応指導教室(支援センター)の利用者も少なく、「学校に行かない」「行けない」ことがまるで悪いことのように感じられてしまう風潮があります。このため、形式的に登校扱いとするために朝や夕方に顔を出すだけ、あるいは週に数回プリントを受け取るだけの生活を送る子どもたちが少なくありません。子どもの権利、教育の機会確保法などを遵守し、ごし方、過ごす場所、学び方を選択できる。そんな環境を整えることを目指しています。

自分らしくいられる場所の重要性

学校に行かないことが悪いことなのではなく、子どもたち一人ひとりの状況や感情を尊重し、彼らが自分らしくいられる場所を見つけることが何よりも重要です。学校だけが学びの場ではありません。子どもたちは自分のペースで学び、興味のあることに打ち込み、同じような経験を持つ仲間や理解ある大人と出会うことができます。

社会とのつながりの大切さ

不登校の子どもたちにとって、社会とのつながりを保つことは非常に大切です。居場所を見つけることで、孤立感を解消し、安心感を得ることができます。また、多様な背景を持つ人々と交流することで、視野が広がり、新たな価値観に触れる学校とは異なる形で社会とつながることができます。

未来へ向かって

子どもたちが安心して自分らしく過ごせる居場所や学びの場を地域全体で増やしていくことが、これからの社会には不可欠です。学校以外の選択肢が充実することで、子どもたちはそれぞれのペースで成長し、自信を育み、未来に向けて力強く歩んでいくことができるでしょう。

不登校は決して特別なことではありません。すべての子どもたちが、安心して自分らしく過ごせる居場所を見つけ、社会とつながりながら豊かな人生を歩んでいけるよう、地域全体で支えていくことが求められています。